羽黒洞の品子さんから中村忠二展をやるからいらっしゃいませんかと案内があった。 仕事でクライアント企業に出かけた帰り道、根津にある羽黒洞に立ち寄った。中村忠二の名前は、この時初めて知った。

その翌日、練馬区立美術館で開催中の中村忠二展に訪れた。生後120周年記念とタイトルがあった。明治31年生まれだから私の亡父より一歳若い。それだけでどのような時代を背負っているかの想像が付くというものだ。なぜ区立美術館が記念美術展をやるのかが気になった。これも解決した。画家は20年間練馬に住んでいたからであった。

商品を含めると99点。それに参考出品を加えると110点もの作品が集まっていた。個人コレクターや、東御市にある梅野記念絵画館から、多くの個人蔵、そして羽黒洞からも大型作品が出品されて…など、区立美術館としての意気込みと矜持を感じるイベントであった。

私はその一点ずつをたっぷり時間を掛けて鑑賞し、掲示してあった説明文をしっかりと読んた。

以下は、その感想である。

作品は大きく5つの群に分けられていた。一つは油彩画時代、二つは水彩画時代、三つは水墨画時代、四つはモノタイプ時代。5つは詩画の時代である。

油彩画、そして水彩画の作品は、バルテュスの風景画を彷彿とさせた。ガラス窓を大きく開いて窓辺に立って冬の風景を眺めた後に窓を閉めて部屋のソファーに座り、窓辺を見ると、さきほど見た大きな自然とガラス窓越しに見える風景が重なって額縁の中にあるという絵であった。撮影した風景ではなく画家の中で組み立てられた風景であった。色彩の微妙な組み合わせで風景はできていてこの画家の才能が未来に向けて開花する、そんな暗示を秘めた絵であった。

ところが、画家はこの手法を捨てて水墨画の世界に入り込んでしまう。

羽黒洞木村東介での個展パンフレットを掲載

これがまた素晴らしい。

ここには水彩絵画団体の設立と画家の脱退が相関している。

新たな世界で画家はまた想像を超えた力量を発揮する。長谷川利行を育てた羽黒洞木村東介氏が、同様に中村忠二を育てた意味が分かるというものだ。。

次に画家はモノタイプ手法を知って、のめり込む。独学で学び習得したそうだ。モノタイプとは、その名称が示すように広義で版画の一種類だが、一つの版から一点しかつくれない版画だ。水墨画からモノタイプへの転身は真反対への方向転換であった。だが、画家は水を得た魚のように行動する。

行動の前には認識があるはずだ。認識がなければ行動はない。画家の人生はどのように彩られていたのであろうか。品子さんは、こう語っていた。この人は、ふっと一人で旅に出てしまうの。それで帰ってこない。奥さんとは3度別れているの。そのうち一回は正式離婚ね。夫婦仲が悪かったというのが定説ね。画家がよく協会をつくるでしょう。参加するのだけれど折り合いがつかずに辞めてしまうの。貧困で生活は大変だった。

この画家の写真を見たが、わがままで頑固で、思い込みが激しく、仲間と仲良くやろうとするタイプではなかった。この認識は見誤ってはいなかった。

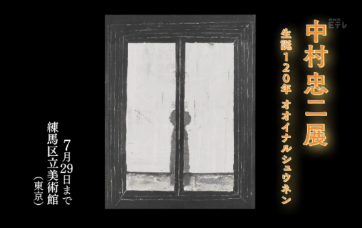

練馬区立美術館の学芸員は、生誕120年オオイナルシュウネン(大いなる執念)とサブタイトルを付けた。画家が自分を追い詰めていくと孤独の時空間に突入する。それを由しとして動かなかったのは画業に対しての執念に他ならない。

協会を退会しては孤独になっていた画家は、こんな文章を残していた。

「私は完全に独りになっだ」。

「扉」 石井コレクション 画像は練馬区立美術館の中村忠二展HPより掲載

孤独をテーマにしたモノタイプの名作は多い。筑波大学石井コレクション蔵の、「扉」は、夫婦不和から生まれる孤独をテーマにした代表作だ。扉は家の扉と画家の心にある扉を象徴している。夫婦は背を向けて立っているのだが同時に鍵穴を象徴している。それが明治31年生まれの男が描いた絵とは思えない現代的である。それは孤独をテーマに素材を削り取って画家の感じたことだけを描いたからである。

東御市にある梅野記念絵画館蔵の「夜の沼」は、漆黒の夜空に輝く星たち、そして流れ星。平たく長い長方形に銀色に光る沼の面が一本の太い線で描かれ、そこに銀色にデフォルメされた人物が立ち尽している。このモノタイプも実にいい。この絵のために家を一軒建てたいと思ったほどだ。

作品はやがてデフォルメしていき、駒井哲郎の作品のようになっていく。またこのモノタイプが実によい

梅野記念絵画館 ふれあい館での中村忠二展パンフレットを掲載

蟲の絵もたまらなくよい。蜘蛛、ゴキブリ、かまどうま、クソバエ、トカゲ、カマキリの子など、タイトルはおぞましいが絵は実にいい。

そして最後は詩画になる。絵手紙と思えばよい。枯れていい。

画家は孤独を求めていた。私は確信する。自らを孤独に追いやり、独りを体験し、絞り出すように概念を認識した者でなければこれだけコンセプチュアルに整理した作品を続けさまに世に出すことはできない。

コミュニケーション化した社会で嫌われ者になることは、村社会の内側には住むことができないことを意味する。だが芸術家が、おのれの感じたものを幻術を実現するための手法を使って表現していこうとしたら安住の外に生きるしか方法はない。そのことを知っていたからこそ、画家中村忠二は、境界線の外を選んだのである。

白隠禅師の墨筆「南無地獄大菩薩」は、地獄を一定の住処として、地獄には地獄大菩薩がいらっしゃると認識してあらゆる苦難を乗り越える境地を表現したものだ。おそらく中村忠二は自ら選んで地獄に飛び込んで、ここを一定の住処としたのであろう。その代償として画家は、この作風を手にした。

人間にとって、死は、人生の先のどこかで待ち構えているものではなく、生と一緒に歩いている。だから生のゴールは死である。だから生死は一体化している。よく生きたものがよく死ねる。この話を前提にするなら、中村忠二は大生死というべきであろう。

画家中村忠二は生涯に一万点の作品を残したらしい。だが孤独をテーマにしながら陰湿な世界観がなく、さわやかで、今もなお時代遅れ感がなく、作風が新しいのは、認識を繰り返し、対象から無駄と思わエれるものを削り落とした結果であると思う。

一方で、もしも初期の水彩画で描いたバルテュスのような作風を追いかけて行ったら、今の作風にはならなかったであろう。

畢竟、生きた77年間の時代背景がなせる業である。地獄を選んだ男も、つまりは限定付きの期間を生きたに過ぎない。それでいいのだ。生死を共に従えているのが人間なのだから。

中村忠二展は2018年7月29日まで練馬区立美術館で開催。西武池袋線 各駅停車で中村橋下車。改札口を左に出て線路に沿って左に曲がり160m右側にある。大人300円。75歳以上無料。